奥村雄樹「アイミーマイン」

2008年1月16日(水)~2月17日(日)

MISAKO & ROSENでは、今回初めてとなる奥村雄樹の個展を開催します。奥村は、2004年に東京藝術大学修士課程を修了し、以来、ダブリンのアイルランド現代美術館、スイス・コルビエールのラボラトリー・ビレッジ・ノマド(共に2007年)をはじめとする世界各地のアーティスト・イン・レジデンスのプログラムに積極的に参加してきました。ミサコ&ローゼンでは、過去に奥村とウィル・ローガンの二人展を開催しています(2007年)。日本国内では、森美術館(2007年)、東京オペラシティー・アートギャラリー(2004年)の企画展に参加。また、彼の映像作品はデンマーク、スペイン、中国、ノルウェー、フランス、オーストラリア、米国など諸外国で上映されています。2000年に奥村はフィリップ・モリス・アート・アワードでグランプリを受賞、また2006年にはアジアン・カルチュラル・カウンシルによりニューヨークにてアーティストインレジデンスに参加しています。奥村雄樹の作品は、まず身体、それも他ならぬ彼自身の身体の探求に始まります。その観察結果は様々な表現でアウトプットされ、最終的には、一体となって適応性のあるサイト・スペシフィックなインスタレーションを形作ります。奥村の「身体」の解釈は終始現代的です。

彼はこう話します。「自分のからだを現実の物体としてよりも、むしろデジタルデータみたいなものとして感じてしまう。実際にからだが『ある』んじゃなくて、本当は離散的な数値に過ぎないものが世界というモニターにおいてそう『現れてる』だけというか。」それ故、現実とフィクションの境界は曖昧になり、彼は一方の表現を裏付けるためにもう一方の表現を用いるものの、この方法論は結局成立し得ません。なぜなら、彫刻などの物質的表現であっても、映像や写真などの記録的表現であっても、そのいずれにも根拠が欠如しているため、常にズレが生じてしまう。そしてその先天的な対立構造の中で、奥村の作品は悲喜劇的な力を持つのです。

奥村はあくまで楽観的です。彼はただ観察しアウトプットすることに満足しません。現実・フィクションといった考えを超越し、基本概念が認識できないレベルにまで拡張された、新たな次元に踏み出そうとしています。

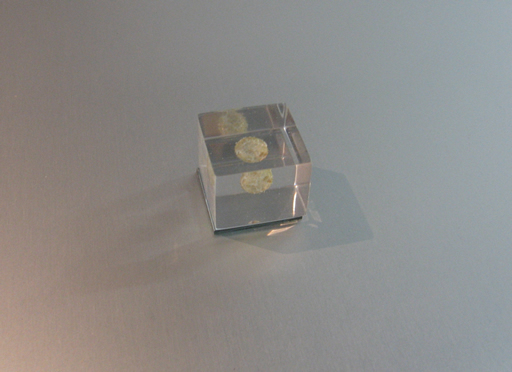

このたびMISAKO & ROSENで発表するのは、奥村の台北、ダブリン、スイスの滞在経験に基づいた写真、ドローイング、彫刻、映像などの作品シリーズです。人間の排泄物がエレガントな彫刻になる一方、アーティスト本人は複数の場所に同時に存在するかのように記録され、地球は簡単な錬金術のプロセスの中でアーティストの鏡として機能し、そこに本人、すなわちすべての人類が、映し出されています。この機会のどうぞご高覧下さい。

僕は知ってる。僕はなによりもまず物体である。この世界の物理法則に従って形作られ、運動する、からだと呼ばれる分子の集合体。皮膚の中には肉やら内蔵やら脳やら骨やらが詰まってるはず。

でも、どうも実感が湧かない。自分のからだを現実の物体としてよりも、むしろデジタルデータみたいなものとして感じてしまう。実際にからだが「ある」んじゃなくて、本当は離散的な数値に過ぎないものが世界というモニターにおいてそう「現れてる」だけというか。あらゆる時空に転送あるいはコピペ可能な、純粋に映像としての僕。「知ってる」ことと「感じてる」こと=「物」と「像」の二重化に、僕は引き裂かれてる。たぶん。

奥村雄樹

明滅する、からだ――奥村雄樹

滑稽な、あけすけな、ばかばかしい、さかしまな、くだらない、汚い、いかがわしい、穢らわしい。奥村雄樹の作品は、いつもそういった形容詞を引き寄せやすい。とりもなおさずそれは、日常の中でふとしたはずみに忘れ去られてしまったり、人が棄てようとするものを彼が扱うからに他ならない。奥村は、日々の生活では位置を与えられないものや、いつも見ているはずのもの、いわば形があるようでないようなはっきりとしないものを次々に取り上げ、異なる文脈に置き換えていく。

ただ、ここで置き換えられたものそれ自体は作品ではない。気をつけなくてはいけないのは、彼が必ずしも「日々の生活」に対立し、いわゆる「非日常」に身を置くのではないということだ。日常を、整然とした固定的な、不変のものに安定させている軸――「日常」と「非日常」の境目――の上をふらついているのが奥村であって、さまざまなものや行為がその軸からふと脱落する瞬間こそが、問題であるらしいのだ。その瞬間の以前や以後に大切なことは別に何もなく、ゴルフボールが穴から穴へ旅していくとか排泄物が蓄積されていくとか、あとに残されているものはじつにくだらないことばかりだ(もちろん、日々の生活はそういうものでできてもいるのだが)。その「瞬間」については例えば、唐突さゆえの無効さが痙攣を伴って不随感を、めまいを、笑いを引き起こす、とか何とでも説明できるだろうが、要するにすべてはふとこぼれ落ちるときの「ふ」に懸かっている。それゆえ奥村の作品はいつもゆらゆら動いて落ち着かないためにどうにも捉えがたく、言い難い。まったく騒々しい事態だ。

だから、奥村の扱う「からだ」は私たちがふだんから慣れ親しんでいるようなその意味からはみ出す。「自分のからだを現実の物体としてというよりも、むしろデジタルデータみたいなものとして感じてしまう。」……彼はアイデンティティの喪失を嘆くのではない。「自分さがし」みたいな甘く湿っぽい憂愁とはかかわりなく、一所にとどまるナルシシズムには目もくれない。探すどころかすぐさま逃げ行く彼の「からだ」はすっかり情感を剥ぎとられ、さながら血抜きされて乾いた肉体、軸からころりと脱落した肉だ。離れ離れになってしまったものに、統一したアイデンティティなどない。

べったりとまつわりつく解釈や日常性を剥ぎとることで、彼には自由な身のこなしが保障されている。今回の出品作のひとつ、ひそかに2つのストーリーが同時に進行していく映像作品のとおり、彼は私たちの目の前で2人になり、3人になる。彼は変身の術を心得ているのだ。時間と空間の常の法則は彼には当てはまらない。あらゆるしぐさを知っている彼は千変万化の変化模様を繰り展げる。彼は高い弾力性と可塑性であっという間に外見を変えるし、同時にいくつもの場所に現れることができる。彼は偶然や不慮の事件のように、ありふれたコミュニケーションをやぶって突然登場してこちらを戸惑わす。日常世界のアイデンティティたる一貫性、禁制、先入見、生真面目さから断続的に解放されて、陽気な祝祭的叡智をまとったその「からだ」はちかちか光りながら現れては消える。まったく騒々しい事態だ。

成相肇(府中市美術館学芸員)