19516 kilometers from Milwaukee or 12126 miles

2013年3月14日(木) - 3月31日(日)

オープニングレセプション(サンデーブランチ)3月17日(日) 13:00-16:00

ドレスコード:グリーン

スライドトークショー:3月17日(日)15:00

「私たちが旅に出る世界では何が起こってきたでしょうか?」

ジョン・リーペンホフ、ローゼン美沙子・ジェフリー

※オープニング当日は日曜の通常営業時間通り17時までとなっております。

グリーン・ギャラリー、MISAKO & ROSEN共同企画

アーティスト:スコット・リーダー / 松原壮志朗 / ホセ・レルマ/ 八重樫ゆい / 南川史門 / ミシェル・グラブナー / マシュー・ヒッグス / ニコラス・フランク / 加賀美健

この度、アメリカを拠点にするグリーン・ギャラリーと共同企画した展覧会「19516 kilometers from Milwaukee or 12126 miles」を開催する運びとなりました。それぞれのギャラリーが持つ感性を元にキュレーションいたしました。これまでMISAKO & ROSENは、同じ問題意識を共有するアーティスト間のダイアローグを提示することを目的とした二人展シリーズを開催してきました。今回のグループ展はこうしたダイアローグを提示するだけではなく、アートをとりまく状況の中で、メインではないローカルギャラリーが、独自のアートをどのように提示し国際的に広めていくかについても共に考案する展覧会です。

東京のMISAKO & ROSENとミルウォーキーのグリーン・ギャラリーが提示する、クレイジーな組み合わせが互いに効果を発揮しあう展覧会になる事でしょう。 この二つのギャラリーが扱うアートにの共通点は、毎日の出来事にルーツがあります。ただ物事の忠実さを表現方法として作品に集約することにより、提示するアートが観客により近い存在になっている事があげられます。そのアート作品たちは、抽象や言語やファウンド・オブジェクトのユーモア感が結合した視覚により特徴づけられています。

さて、皆さんは、ミルウォーキーについて知っていますか?これは日本の皆さんへ聞いてみたい質問です。典型的な答えを挙げれば、一時期、サッポロビールがビール生産で有名な北緯45度付近の都市として「ミュンヘン、サッポロ・ミルウォーキー」とキャッチコピーを使っていた事で知られた都市です。

アート界では、ミルウォーキーのアートシーンは少しユニークな事で知られています。インターネットで調べると、19515キロだか12126マイルだか東京から離れているらしいミルウォーキー。そんな都市にあるグリーン・ギャラリーはジョンとジェイクのコンビによって設立されました。アーティストのデビッド・ロビンスが住んでいる都市で、INOVAという展覧会スペースがあったり、ミルウォーキーインターナショナルという(グルーン・ギャラリーもメンバーになっている)チームが主宰するおかしなアートフェアが開催されるなど、とにかくアートが活発な都市なのです。

本展覧会では、両ギャラリーオーナーであるジョン・リーペンホフとローゼン美沙子、ジェフリーによるスライドトークショーが予定されています。このトークショーの中で、互いのギャラリーに関わってきたアーティストの事、世界に広がるアートコミュニティーの話をする予定です。世界で本当は何が起こっているのか、世界と言ってももちろんアート界の話ですが、以外と直接聞ける機会も少ないのではないのではないでしょうか?

オープニングレセプションのカラーコーディネートは、グリーンです。お越しになる際ににはぜひグリーンを身につけて下さい。

アーティスト

スコット・リーダー Scott Reeder

http://www.thegreengallery.biz/artists/Scott-Reeder

1965年ミルウォーキー生まれ。現在はシカゴを拠点に制作活動を行う。

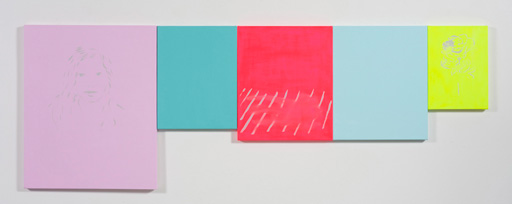

スコット・リーダーの茶目っ気のある描写は、風刺的で実にコミカルです。キャラクター的とも漫画的とも言えるスタイルは、戦略された描写であり、アート界における芸術的センスと技術的な問題を意図して指摘しているかのようです。

弟でアーティストのタイソン・リーダー、ニコラス・フランク、グリーン・ギャラリーのジョンとジェイクなどのミルウォーキーとその近辺を拠点とする仲間で結成したミルウォーキーインターナショナルとしても活動しています。また世界で最も小さいコメディークラブと称した「クラッブナッツ」をスタジオのあるシカゴのリバーノースエリアに設立。フリーズアートフェアロンドンなど各地で出張型で巡業もしています。

松原壮志朗 Soshiro Matsubara

http://www.soshiro-matsubara.com/

1980年北海道生まれ。現在は東京を拠点に制作活動を行う。

松原壮志朗は、実在する神話や歴史上の物語に言及した絵画やコラージュ作品を多く制作しています。一見すると抽象的な描写で構成された作品は、言及された物語や神話と自身との間にある関係性がコンセプトになっています。近年発表したファウンドアイテムを使用した作品では、見つけられたイメージを元に自身との関係制を物語化していくという作業を施してあります。

またアーティストのライフワークとして続けている人形劇では、物語から出演する人形までをすべて一人でこなします。絵画やドローイング作品とは異なり、時間軸がなく観客の前で完結する、いわばサイトスペシフィックな作業を続けています。

また、アーティストで友人のCOBRAと共に展覧会スペースを備えた、アーティストスタジオ「XYZ Collective」を主宰。自らキュレーションを手がけた「Blue Valentine」展には、南川史門、ミヤギフトシ、大久保あり、小林エリカなど様々なジャンルのアーティストが参加し好評を博しました。

ホセ・レルマ Jose Lerma

http://www.thegreengallery.biz/artists/jose-lerma

1971年スペインのセビリア生まれ。現在はニューヨークを拠点に制作活動を行う。

ホセ・レルマの作品および絵画は、絵画について制作されています。美術史上と個人的な歴史の境界を壊し、ひとつの枠の中におさめようとする試みをしています。多くのアーティストがこなして来た事のようですが、レルマはそれを作品制作の中心として実行するように仕向けています。すべての芸術が他の芸術と結びついて行くように、レルマの作品は、2つの歴史が融合しています。

八重樫ゆい Yui Yaegashi

http://www.misakoandrosen.com/artists/yuiyaegashi/

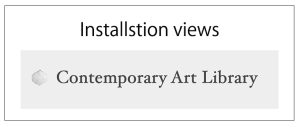

1985年千葉県生まれ。現在は、千葉、埼玉、東京を拠点に展覧会活動を行う。八重樫の絵画は整頓された順序によって生じる絵画の美しさを常に実験的な観点から追求しています。抽象的表現をたどるのではなく、絵画に存在する「システム」を描く事に焦点があてられています。参考にするモチーフをどのように絵画に置き換えて整頓されたプロセスを制作するかが重要なのです。

近年では、シカゴのシェーン・キャンベルで開催された「冬の旅」展に出展したのを皮切りに海外のグループ展に参加するなど活動の場を広げています。

南川史門 Shimon Minamikawa

http://www.misakoandrosen.com/artists/shimonminamikawa/

1972年東京生まれ。東京を拠点に、制作活動を行う。

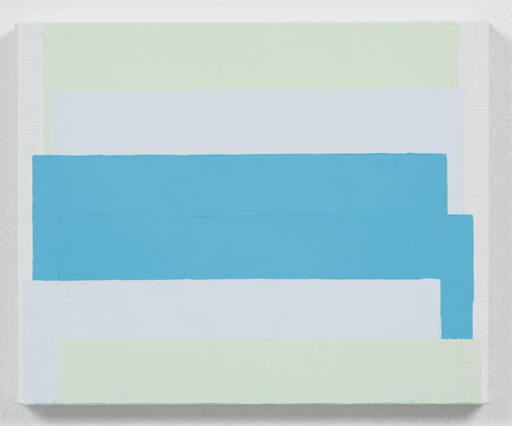

日常のありふれた物事を抽象的な目線を通して表現された絵画を多く発表しています。南川が日頃より絵画を制作する上で使う、描かれた物が意味を失うという思考は、近年制作してきたポートレイト作品により強くみられます。この巧みなアイデアは、単純に美術史に言及しただけのものではなく、現代文化にも大きく精通しています。どこか歴史の裏にある指向的なものにも言及しているかもしれません。近年制作した絵画では、ペインターが一度は経験するかもしれない制作過程で葛藤する感情を、実際にキャンバスに起こす事で絵画を完成させています。

2012年は、目黒区美術館で開催された「メグロアドレスー都市生活の作家」、大阪の国立国際美術館で開催された「リアル・ジャパネスク 世界の中の日本現代美術」など近年注目を浴びた美術館のグループ展に参加しました。

ミシェル・グラブナー Michelle Grabner

http://www.michellegrabner.com/

1962年ウシコンシン州生まれ。シカゴ、ミルウォーキーを拠点にアメリカ国内外で幅広く展覧会活動を行う。

自らをコンセプチュアルアーティストと称するように、法則的で抽象的、そして反復的な要素を持った数々のコンセプチュアルペインティングをこれまでに発表しています。学習的な要素が強い、歴史などに言及した作品を多く制作しています。

グラブナーの作品は、シカゴ現代美術館、ウォーカー・アート・センター、ミルウォーキー美術館、ビクトリア&アルバート博物館など世界中の美術館にてコレクションされています。

グラブナーといえばイリノイ州のオーク・パークに設立した小型のプロジェクトスペース「The Suburban」が有名です。アメリカ国内外を問わず様々なアーティストが90年代から参加し続けています。過去にはデイヴィッド・ロビンスを始め、メアリー・ヘイルマン、ジェームス・ウエアリング、リッキー・スワロー、B.ワッツ、ギャビン・ターク、マシュー・ヒッグス、サム・デュラントなど世界で名高い現代美術の重鎮たちが参加しています。

2014年のホイットニービエンナーレの3人のキュレーターのうちの一人に選ばれるなど、今まさに、アメリカのアートシーンでコンセプチュアルペインティングについて語る際に、必ずと行っていいほど名前があがるアーティストの一人です。

マシュー・ヒッグス Matthew Higgs

http://www.thegreengallery.biz/artists/matthew-higgs

1964年イギリス、西ヨークシャーのウェイクフィールド生まれ。現在はニューヨークを拠点に制作活動を行う。

マシュー・ヒッグスは、アーティスト、キュレーター、編集者として多岐に渡り活躍しています。有名なニューヨークのノンプロフィットスペース、ホワイトコラムのチーフキュレーターでもあり、アートフォーラムにも数々の記事を寄せています。

ヒッグスの最も有名な作品は、アートにまつわる書籍類から見つけたページや表紙を作品として発表したものです。そこで観ることのできる美術のコンテンツをわざわざ浮き彫りにすることにより、冗談くさい面白さが追加されていきます。ファンドアイテムを使うという行為も長年美術の中で問われる「既製の概念」に通じるのですが、ヒッグスの一連の作品はその概念さえも面白さに変えてしまう強みがあるのです。

ニコラス・フランク Nicholas Frank

http://www.thegreengallery.biz/artists/nicholas-frank

1967年ミルウォーキー生まれ。現在もミルウォーキーを拠点に制作活動を行う。

ニコラス・フランクは、絵画を通して物語を作っています。絵画の物語をテーマにした一連のシリーズでは、絵画ひとつひとつの物語により連作を完成するというものでした。ひとつ目の絵画がプロセスについて制作された絵画だとしたら、次の絵画を制作する際の題材になるという絵画の物語で絵画を制作する作業を繰り返しました。フランクはアーティストキャリアについて自ら書いた書籍で知られていますが、これは作品の一部でありアーティストそのものがフィクションであるなど常に物語との関わりを題材にしています。

また、アーティスト、キュレーターとしても活躍しており、ビジュアルアートで知られる美術館、Insititute of Visual Arts(INOVA)にて数々のキュレーションを手がけたことでも知られています。ミルウォーキーとその近辺を拠点とする仲間で結成したミルウォーキーインターナショナルのメンバーとしても活動し、Tate Modernで開催された映像プロジェクトのキュレーションも手がけました。

加賀美健 Ken Kagami

http://www.kenkagami.com/

http://www.misakoandrosen.com/artists/kenkagami/

1974年東京生まれ。現在も東京を拠点に制作活動を行う。

加賀美健は、日常にあふれる物、現象、時事問題までもを楽観的なアイデアに塗り替えてしまいます。ファウンドアイテムを使い、組み合わされた彫刻の表現は暴力的で性的でもありますが、いたずらで幼稚じみた感覚により近い方法をとっています。その直感的なセンスは、天性のものですが、実はごくシンプルな作品スタイルを取っています。またデザインや美術の歴史のフォームを借りたとも言える作品スタイルは、物事の隠れた概念を浮き彫りにしています。

近年は彫刻を中心に、インスタレーションを展開。自身の展覧会でたまに行う即興パフォーマンスには定評があります。

加賀美健がアーティストとして知られるようになった作品に自らが作りだした架空の生き物「ミルクマン」を題材にしたドローイングと彫刻があります。アメリカを拠点にするバンドディアフーフが影響をうけ「ミルクマン」というアルバムをリリースした事でも知られています。